入学、進級して1週間以上が経ちましたね。

少しずつ子どもたちの様子も見えてきたのではないでしょうか。

そうなってくると、気になりませんか?アレ。

そうです。「えんぴつの持ち方」です。

気になりますよね〜。「その持ち方で書いてたの!?」と思わず聞いてみたくなります。

えんぴつの持ち方は、小さなことのようでいて、実はとても大切なこと。

今日は、子どもたちに伝えたい、えんぴつの持ち方に関する指導の5つのポイントについて、一緒に考えていきましょう。

でりぐ

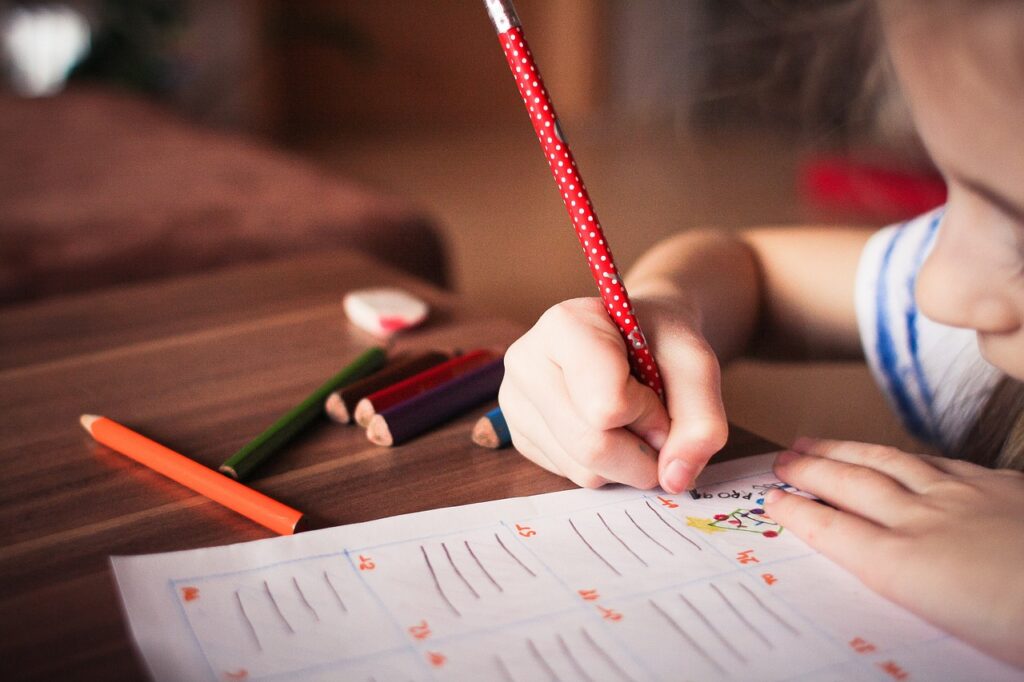

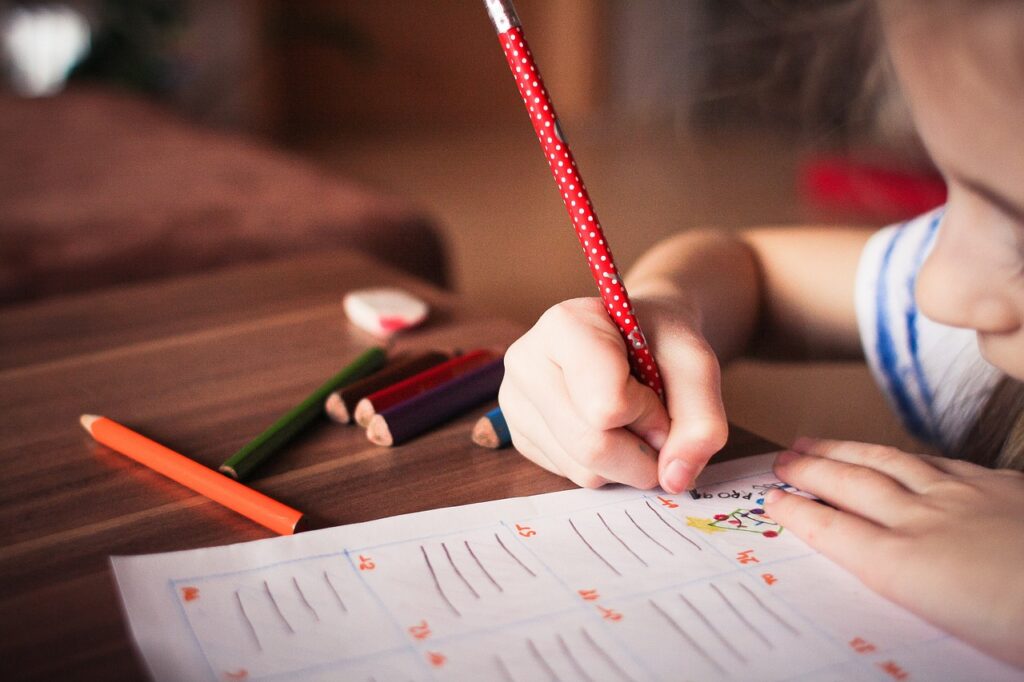

でりぐ低学年のうちに正しい持ち方について学ばせておくことは大切ですよ。

えんぴつの正しい持ち方の指導5つのポイント

ここでは、えんぴつの正しい持ち方への指導を5つのポイントで話していきます。

ここでは「3本の指で〜」というような具体的な持ち方の指導ではありません。(期待した方、すみません…)

それは書写の教科書や別の検索で参考にしてもらうとして、

ここでは、その持ち方にするための指導のポイントについて話していきます。

そのポイントは次の5つです。

ポイント1 正しい持ち方があることを知らせる

ポイント2 正しい持ち方のメリットを伝える

ポイント3 間違った持ち方のデメリットを伝える

ポイント4 正しい持ち方への意識を保てるように声かけする

ポイント5 正しい持ち方・姿勢をほめる

ポイント1 正しい持ち方があることを知らせる

まず最初に、「正しい持ち方」がちゃんとあることを、子どもたちに伝えてあげましょう。

「えんぴつの持ち方ってね、決まった形があるんだよ。

実は、みんなが書きやすくて、長い時間書いても疲れにくくなるように考えられているんだよ」

と、まるで秘密を教えるような気持ちで話すと、子どもたちの目もキラキラと輝いてくるかもしれません。

ここでは、「えんぴつは親指と人さし指でやさしくつまんで、中指で下から支えるよ」と、

ゆっくり実演を見せながら説明していきます。

「ギュッとにぎらないで、豆をはさむくらいの力加減がちょうどいいよ」と、

たとえを交えると、イメージしやすくなりますね。

ポイント2 正しい持ち方のメリットを伝える

次に、正しい持ち方のたくさんのいいことを伝えましょう。

メリットをきちんと伝えることで、子どもたちに自ら正しく持ちたいと思わせたいですね。

「こうするとね、書くのがラクになるんだよ」「長く書いても手が痛くなりにくいんだよ」

と、実際に感じられるメリットを伝えていきましょう。

また、「文字がきれいに書けるようになるんだよ」と話すと、

子どもたちの中には「きれいに書きたい!」という気持ちが芽生えてくる子もいます。

自分の書いた文字に自信を持てることは、学習意欲の向上にもつながりますね。

ポイント3 間違った持ち方のデメリットを伝える

一方で、間違った持ち方を続けてしまうと、思わぬ困りごとが出てくることもあります。

でも、このときに「ダメ」と決めつけるような言い方ではなく、

「ちょっと困っちゃうことがあるんだよ」と分かりやすくデメリットを伝えるのがポイントです。

たとえば、「変な持ち方をしていると、手がすぐに疲れちゃったり、

えんぴつがすべったりして書きにくくなっちゃうんだよ」

と具体的に説明してあげると、「じゃあ、直してみようかな」と思えるきっかけになりますよ。

ポイント4 正しい持ち方への意識を保てるように声かけする

正しい持ち方を知り、そのメリットを知った子どもは、はじめは、

「よし、やるぞ!」と思い、少しの間、頑張ろうとします。

しかし、日々の学習の中で、正しい持ち方を意識し続けるのは、

子どもたちにとって簡単なことではありません。

だからこそ、先生のちょっとした声かけが、とても大きな力になります。

「今の持ち方、とっても上手だったよ」「おっ、親指がいい位置にあるね!」など、

具体的にほめたり、「えんぴつさん、気持ちよさそうに持たれてるね」など、

ちょっとユーモラスに声をかけたりすると、子どもたちも自然と正しい持ち方を意識するようになります。

一人ひとりのペースに合わせて、「気づいてくれてうれしいよ」という気持ちを込めて声をかけていきましょう。

ポイント5 正しい持ち方・姿勢をほめる

そして最後に大切なのは、「できていることをしっかり認めて、ほめる」ことです。

正しい持ち方や姿勢ができたときは、その瞬間を見逃さず、

「とてもすてきな持ち方だね」「背すじもピンとしてて、書く姿がかっこいいね」と、

しっかり言葉で伝えましょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、子どもたちは「またがんばろう」という気持ちになります。

ほめられたことが自信につながり、えんぴつの持ち方に限らず、学び全体への前向きな姿勢にもつながっていきますよ。

まとめ

今回は、「正しいえんぴつの持ち方指導」の仕方について話をしてきました。

そのポイントは次の5つです。

ポイント1 正しい持ち方があることを知らせる

ポイント2 正しい持ち方のメリットを伝える

ポイント3 間違った持ち方のデメリットを伝える

ポイント4 正しい持ち方への意識を保てるように声かけする

ポイント5 正しい持ち方・姿勢をほめる

えんぴつの持ち方は、学習の基本。

でも、その基本は、子どもたちの手の中にある小さな努力によって作られていきます。

先生のあたたかいまなざしと、やさしい声かけによって、その種が大きく育っていきます。

子どもたちの未来に、一生役に立つ力を、今、そっとプレゼントしてあげましょう。

ねばり強く伝えることで、少しずつ変化があります。おうちの方にもぜひ協力してもらいましょう。

コメント